トップページ > Spirit of "Mikokoro" > 3月18日初等科卒業式

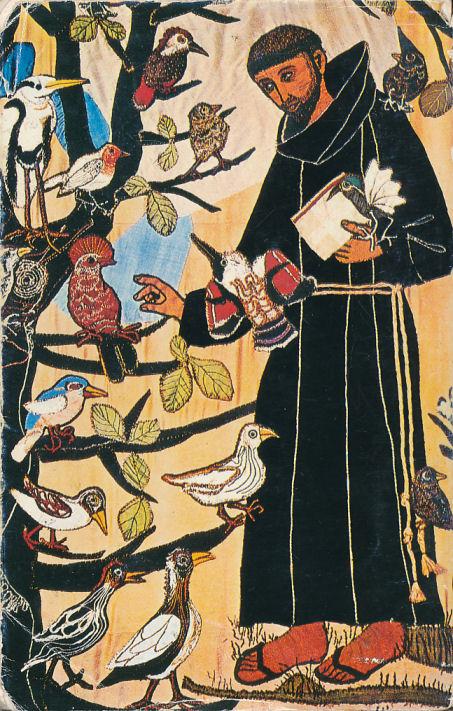

(画像はアッシジの聖フランシスコ 小鳥たちにも福音を説いたと言われる。)

6年生の皆さん、初等科ご卒業おめでとうございます。保護者の皆様にもお祝い申し上げます。おめでとうございます。春らしい明るい陽射しの中、卒業の日を迎えました。

12年生までの聖心の学校生活ですが、初等科から中等科への区切りは1つの大きな段階です。初等科で学んだことを土台にして、新たなことをたくさん学んでいってください。勉強だけでなく、人として心の豊かな人、実行力のある人になっていくよう色々な経験をしていく時期です。

初等科の生活の中で、皆さんは何が心に残っているでしょうか。コロナ禍の時期もあって、色々なことが思う存分できないこともありました。でも、この最後の1年間は行事でも何でも、制限なしに思い切り活動することができました。よい経験を積んだでしょう。

そして、昨年の6月の終わりから始めた、ウクライナの学校との交流は特別なことでした。学習発表会にウクライナからドンチェバさんが来てくださったことはとても意味深いことでした。皆さんはどんなことを感じ、学んでいますか?私は平和はとても大切なことと改めて感じています。そして、このウクライナとの交流は他の学校ではできない聖心にならではのことだったのかもしれないと感じています。今日は皆さんの卒業の日に、皆さんと一緒に聖心で学ぶことの意味を考えてみたいと思います。

6年生の皆さんの学習発表会での歌も平和がテーマでした。「主よ、私をあなたの平和の道具にしてください」と歌いました。皆さんは「平和の道具」とはどのようなことだと考えて歌っていましたか?あなたは、どのような平和の道具になれますか?平和を作るために、まず武器をとって戦うという人もいるかもしれません。いいえ、武力はいけません、言葉による交渉が大事です、と考える人も、いいえ、お金がなくては何もできませんと考える人もいるかもしれません。子どもはまだ平和の道具になれないと思う人もいるかもしれません。どうなのでしょう。

前の校長先生から私が受け継いで、校長室に大切に保管していた1つのものがあります。それは白いTシャツで、1998年にインドのニューデリーで行われたIBBYの大会のときのものです。IBBYと言う団体を知っていますか?IBBYは国際児童図書評議会という団体で、子どもの本に関する仕事をしています。1998年のこの大会の時には美智子上皇后様が基調講演をなさっていて、子どもの時にご自分がどのような本を読んで育ったか、戦争中に子ども時代を過ごして、それがどのように平和につながっているかをお話しされました。インターネットで検索するとこの講演原稿を読むことができます。

さて、このTシャツの胸には「Peace Through Children's Books」と書いてあります。子どもの本を通しての平和、という意味です。これを見て、考えました。子どもの本を通して平和を創る、ことができるんだ!

子どもは平和のためにとても大切な存在です。子どもは平和な世界で生きなければなりません。そして、子どもの本を通して平和を考えたり、平和を創ったりすることもできます。ですから、子どもは平和の道具になれるし、本も平和の道具になれるということです。

私たちが初等科でウクライナの学校と交流したことは、平和の道具としてとても大きな意味がありました。ニュースでしか見たり、聞いたりすることができないと思っていた戦争をしている国の人と、オンラインででも交流して、話を聞いたり、話したりできる。お手紙のやりとりができる。物資を送ったり、寄付をして役立ててもらったりできる。喜んでくれている姿に接することができる。このようなことは私たちにウクライナの国を本当に身近なものにしました。そして、私たちは平和について考えたり、平和がないところに住んでいる子どもと友だちになったり、子どもでもできることを実行しました。遠い国として考えていたウクライナが、知っている人が今生きている現実のことだ、という身近なことになりました。人ごとから、自分ごとに近づいてきました。こういうことは全部、平和のために役立っているはずです。もし、子どもだから何もできないと思う人がいたら、子どもでもこんなことができました、と初等科からお伝えすることができます。平和の道具として、役に立つことができましたということです。

世界のことを自分ごととして考える、これは聖心で学ぶことの1つの大きな意味です。世界の色々なところに姉妹校があって、シスターや仲間が住んでいます。世界のどこかで起きたことは、私たちの仲間に関わっていて、他人ごとではない、そういう考えをもって世界のことを学び、感じ取る。それが聖心で受け継いできた考え方です。大人の言葉ではこのような考え方をグローバルマインドと言います。ずっと以前の卒業生の緒方貞子さんは、国連という世界の大きな組織で働きながら、いつも考えていたのは実際に困っている普通の人々のことでした。聖心の卒業生らしいと私は思います。

皆さんは学習発表会の歌を歌いながら、「平和の道具」についてどんなことを考えましたか?あの歌はアッシジの聖フランシスコの祈りによる歌だと学んでいるでしょう。聖フランシスコは12世紀の後半から13世紀前半の人で、イタリアのアッシジという町で生まれて活動しました。徹底的にイエスに従うことを貫いた人です。この祈りは実際には聖フランシスコが書いたものではないそうですが、聖フランシスコの生き方に合っているので、人々からこの祈りの作者として大切にされてきました。このような祈りでした。「私をあなたの平和の道具としてお使いください。 憎しみのあるところに愛を いさかいのあるところにゆるしを 分裂のあるところに一致を 疑惑のあるところに信仰を 誤っているところに真理を 絶望のあるところに希望を 闇に光を 悲しみのあるところに 喜びをもたらすものとしてください。 慰められるよりは慰めることを 理解されるよりは理解することを 愛されるよりは愛することを わたしが求めますように。 わたしたちは与えるから受け ゆるすからゆるされ 自分を捨てて死に 永遠の命をいただくのですから」

とても深い祈りです。平和がないところに平和があるようにと祈ります。そして、普通の祈りと違っているところがあります。

平和がなくて苦しみ困っているところでは、愛やゆるし、一致、信じる心、正しいこと、希望、光、喜びが必要です。それらを「神さまください」と普通は祈ります。でも、この祈りでは、これらをもたらすために私を道具として使ってください、と祈ります。平和のために私は何でもいたします、ということです。そして、自分が誰かから慰められたり、理解されたり、愛されたりするよりも、自分が進んで誰かを慰めたり、理解したり、愛したりするようにさせてくださいと祈っています。それは、私がすでに与えられているし、許されているからです。とも祈っています。そして、最後には、イエスの十字架のことを考えて、神さまが最初にご自分のいのちを差し出して、私たちに永遠のいのちをくださいましたと祈っています。

この祈りは平和のために自分は何でもします。なぜなら、自分が平和に生きるように、平和を作る人になるように、神さまが私に全部くださったからと祈っているのです。この祈りの言っている、平和の道具になるということは、神さまに信頼して進んでいくということです。大変なことに聞こえます、しかし、神さまに信頼して祈りながら進めば、必ず実行できるものだということもわかります。平和は誰かがくれるものではなく、自分のできる限り、力いっぱい働くことだということです。平和は人ごとでは実現できない、自分ごととして考えることがどうしても必要ということです。

この祈りは中高等科の生徒手帳にも載せられていて、中高等科生全員で唱えることもあります。皆さんは、一人ひとり自分でどのような平和の道具になれるか考えなければなりません。人任せにしないで、自分がなれるもの、自分のできることを自分で考えることが大事です。そして、同時に、自分の考えにこだわらず、その場で本当に必要なことが何かわかったら何でもする、という大きな心をもつということです。大変だなと感じるような、やりたくないようなことでも、その場で必要だ、誰かがやらなければならないとわかったら、私がやりましょうという決断をする勇気をもつということです。そして、聖心という学校の中では、そのような決断のできる勇気のある人が自分一人だけなのではなく、一つの家族、共同体として、皆が同じ勇気をもっているということを目指しているのです。

皆さんが歌った歌はとても意味が深く、実行するのはやさしい歌ではありませんでした。このことは、これまでにも皆で歌の意味を考えて知っていたと思いますが、皆さんの卒業の日にあたってもう一度考えました。これから皆さんが聖心の生徒として勉強したり、活動したり、祈ったりするときに、思い出して考えてください。平和を求めるときにも、色々な方法・手段が提案される可能性があります。そのときに本当に意味あることを選ぶことができるように、正しいことを見分ける力をもつ人になるように学んでいってください。ほんとうの平和は人ごとでなく、自分ごととして考えなければ実現できない。本気でこのことを考えていますか、とこの祈りの歌は私たちに呼びかけています。初等科を卒業しても、そのことを忘れないでください。

そして、神さまの道具になる、ということは、世界の平和のためだけではありません。いじめも平和のない状態です。いじめのない人間関係を作ることも平和への活動です。毎日の小さなできごとの中でもやらなければならないこと、何か必要なことに出遭ったらできませんと言わずに、やってみよう、神さまがいてくださるから大丈夫、と考えてみてください。これも聖心の生徒の姿勢です。

初等科のウクライナとの交流は、ここにいる5年生が引き継いでくれるでしょう。6年生の皆さんも中等科生としても、これから参加する可能性もあるでしょう。自分でできることを探してください。

6年生の皆さんは、これから中学生として自分の可能性を大きく広げていってください。まだ自分の中で眠っている可能性を目覚めさせましょう。そうすると、一人ひとりきっと変化していくでしょう。私も、お友だちも変化します。それをお互いに驚きながら、喜んで高め合ってください。中等科から加わる新しいお友だちもいるでしょう。良い仲間になっていってください。

初等科の先生たちと一緒に、これからの皆さんの豊かな学びと活躍を心から願い、祈っています。これを皆さんへの今日のお祝いの言葉といたします。