トップページ > Spirit of "Mikokoro" > 3月14日高等科修了式 問いをもつ 探究的に生きる

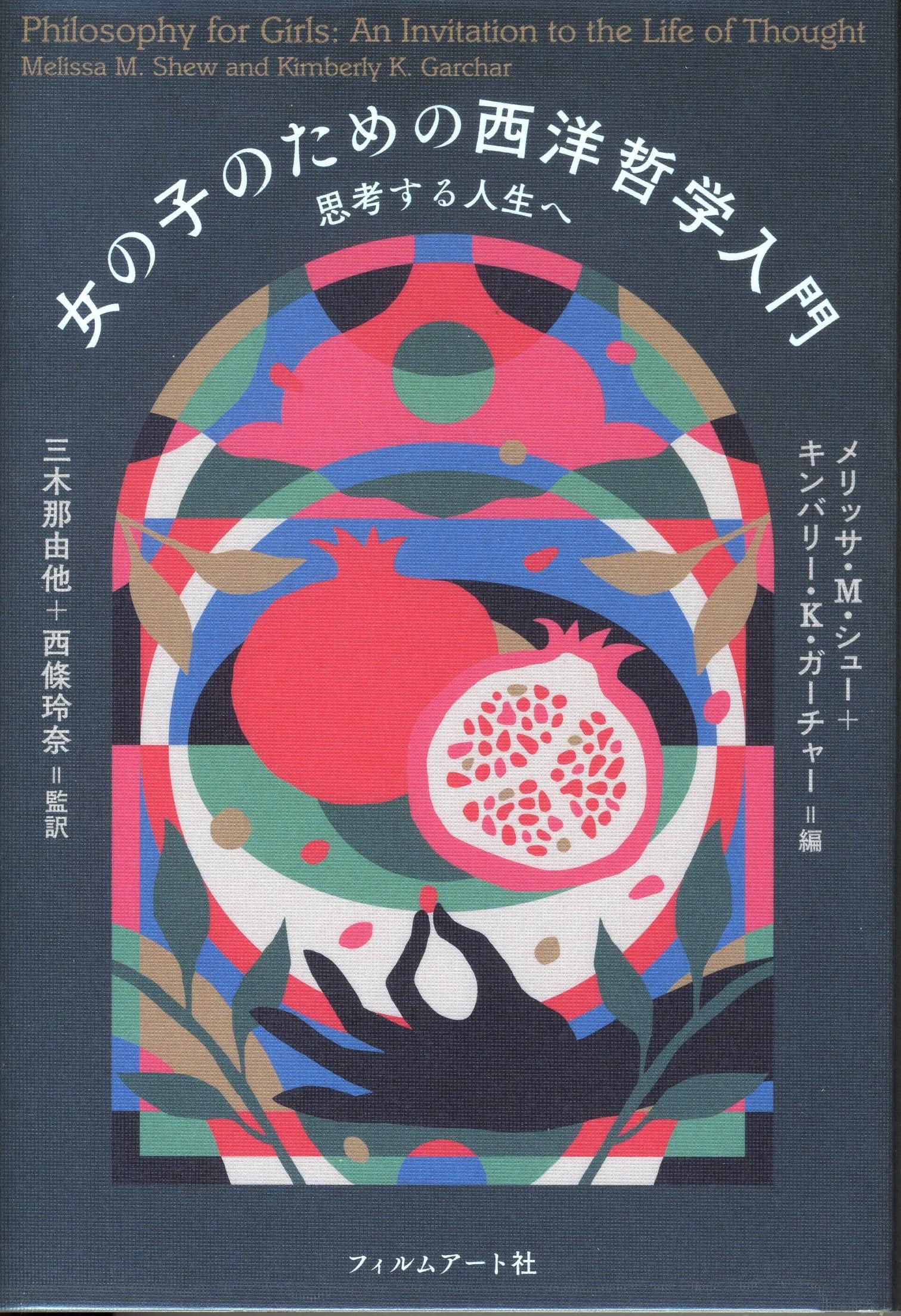

2024年度も終わりの時を迎え、高等科では修了式を行いました。10年生・11年生が聖堂に集まりました。今回は探究的に生きることを、問いをもつという視点で考えてみました。探究的な学習は10年生から始まる12年生に向けての課題です。画像は本校図書館でみつけた「女の子のための西洋哲学入門」の表紙です。

~~***~~

今学年の終わりを迎えました。通知表もいただき、1年間の自分の学習の成果も手にしています。皆さんはこの1年間どのような努力ができたでしょうか。あるいは、残念な気持ちをもっていることがあるでしょうか。ここでしっかり自分を振り返り、4月からの新しい学年に向けて自分の考えをまとめ、覚悟を決めてほしいと思います。

今年の学校目標は「私から私たちへ 対話:始める、深める、変わる」でした。この1年間で、どのような対話の経験をすることができたでしょうか。対話をすることはしっかり聞くことです。そして、対話をすることはしっかり聞いてもらうことでもあるでしょう。対話は本当にむずかしい。今の世界の動きを見ていると、対話がいかにむずかしいか本当に考えさせられます。しかし、だからこそ、自分から対話を始める姿勢をもっておくことが大事です。

対話は色々なレベルで開かれます。学ぶこと自体も自分との対話でもあるでしょう。探究する、ということも対話と似ています。先日10年生は卒業した12年生に来てもらって、探究についての体験談を聞きました。その中で探究とはどのようなことだろうかと考えを深めたと思います。11年生も12年進級を目前にして、自分の探究テーマをどのようにしようかと具体的に考えているでしょう。探究は問いを立てることです。探究は単に情報や知識を集めることではありません。なぜ、と問うことです。好きなこと、関心があることについて、細々とたくさん知りたいことがある、そして、たくさん情報を集める、しかし、そこになぜ?という問いがないと、小学生の調べ学習と変わりがありませんし、単なる寄せ集めの作業に終わってしまいます。情報集めの作業は誰にでも、AIにもできることで、その人らしさがありません。なぜ?という問いが深いほど、簡単に答えが出るものではないでしょう。しかし、そこには問いをもった本人でなければ見つけられない新しさがあります。それは問いに答える人が作りだしていくものです。誰かが出した正解とは異なるもので、不完全かもしれませんが、その人しか答えられないものです。探究とはそういうものでしょう。

試行錯誤をどれほど深めるかによって、探究の価値が変わってきます。表面的に迷っているだけなら、なぜ?という問いに答えたことにはならないでしょう。なぜ?という問いはどのようなものなのでしょうか。

皆さんは「何でそうなの?」と怒ってしまったことはありませんか?3月8日は世界女性の日でした。世界には、女子であることを自由に謳歌できる国と、女子であるために非常に大きな制限がかかってしまう国があります。日本はどちらなのでしょうか。女子であることを、皆さんはどのように今生きていますか、これから生きていこうと思っているでしょうか。「女子」ということで、「なぜ?」「何でそうなの?」という問いに直面することはあるのでしょうか?ないのでしょうか?

「女の子のための西洋哲学入門」(メリッサ・M・シュー、キンバリー・K・ガーチャー編 三木那由他、西條玲奈訳 フィルムアート社 2024年)という本に出遭いました。アメリカで出版された本で、西洋哲学ですから、日本人の私たちにあてはまらないところもあるかもしれません。しかし、「女の子」という点で、共有できるものがあります。この本は敢えて「女の子のための」と銘打っているとしています。英語のタイトルは Philosophy for Girls です。「女の子」、Girlsと、意識して敢えて出しています。なぜでしょう。前書きを読むと、これまでの「西洋哲学入門」と言った本はみな暗黙のうちに「男の向け」に書かれたものではないか、男性の書き手が、男性哲学者の話を、男性である自身の経験をもとに書いていたものではないか、だから、この本の目的は「女の子用」を作るためではなく、「男の子用」だった世界に「男の子用」でない場所を作るため、と書かれています。どうでしょうか。

この本には、自ら考え、問いを立てながら生きる女性たちの姿が引かれています。そして、「問い」という章もあります。生活の中で、答えのある問いもあります。たとえば、買い物に行って、何かの品物について、店員に「この値段はいくらですか」と尋ねれば、「〇〇円です」と教えてもらえます。これはものの値段という必要な情報を得るための問いと答えです。一方、単なる情報だけでは満たされない種類の問いもある、と言われます。「どのように」とか「なぜ」と言った種類の問いです。本当に私たちが何かを知りたいという場合には、どのような問いを発するのでしょうか。意味ある問いとはどのような問いなのでしょうか。

授業中に質問はありませんか?と聞かれて、なんだかもやもやして、質問したいようにも思うけれど、なんだかよく言葉にならない、ということがあるかもしれません。また、思い切って質問してみたら、なんだか的外れだった、ということもあるかもしれません。問いを立てるということは、むずかしいこともあります。でも、皆さんには勇気をもって問いを立て、問いを発してほしいと思います。

「女の子のための西洋哲学入門」の本の中で、「問い」についてわざわざ取りあげているということは、この「問い」というものが、女の子に開かれていない場合もあるということなのかもしれません。そのようなことは過去のことであって、現代ではもうそんなことはないのであればありがたいですが、今でも暗黙のうちに、「問いをもつ」ということが「女の子らしくない」ことのうちに入れられてしまっているのかもしれません。でも、だからこそ、「問い」は大切です。

自分の中の問いを大切にする。疑問に思う心を見失わない。考え続ける。答えがすぐみつからないことから逃げない。知ることは単なる情報の寄せ集めではなく、自分の中に理解した知識をしっかり蓄えて、それを元に考えて、自分として生きていく、そういうことではないでしょうか。

なぜ?と問うとはどういうことかについて少し別の観点から考えている人にも出会いました。中村桂子という生命科学者です。もう80歳を過ぎた方ですが、日本の女性科学者の草分けです。DNAの研究をして、今は大阪の高槻にあるJT生命誌研究館の名誉館長をなさっています。この方は、人として生きるために大事なことは「なぜ?」と問い、自分で考えること、人の考えを聞いて、「おっしゃる通りです」として何も考えない人にならないこと、善悪の判断を自分の責任をもって引き受けること、と言っています。科学者であっても、科学に対しても「なぜ」と問い、専門家が言っているから、科学技術が立証しているから、と簡単に受け取ってしまわない、そのような姿勢を大切にすることとしています。一言で言えば、何事も自分ごととして考えているか、ということです。そして、この方は普通の女の子の力は大事だということも言っています。普通の女の子の力の大切さとは、いのちとつながっている生活感をもつということです。

皆さんは女子校で学んでいることをどのように考えていますか?女子校の意味は何だと思いますか?私はこれまで、女子校の意味について問われたら、女子校は女子だけを集めて保護するところではありません。女子校は、女子が何にでも挑戦できる場を確保するところですと答えてきました。確かに、世界に水準に比べてジェンダーギャップがまだ厳しい日本の社会で、女子校の存在意義は大きいです。

女子校は、男子・女子という枠組みなく、何でも自分たちでやっていくところです。行事をするとなったら、皆で協力して、それぞれの得意を活かして、何でもやりこなして行かなくてはなりません。その中では、誰にでも、何にでもチャレンジしてみる場があるはずです。色々な女子の姿があっていいはずです。それぞれがその人として、自分のもっている力を発見し、チャレンジしていく。私は皆さんに、自分の可能性を発見して存分に挑戦してほしいと思っています。女子という枠組みを拡大していくチャンスをつかむのが、女子校で学ぶ意味でしょう。

その中で、皆さん一人一人が「なぜ?」「どのように?」という問いをもち、自分の答えを探していく。誰かが言ったから、みんなが言っているからではなく、自分の心がどのように感じるか、自分はどのように考えるか、それを大切にしてほしいと思います。外からの評価やランク付けによるのではなく、自分の問いに自分なりに答え、自分の中で生み出すものによって生きていく。探究するというのはこのような生き方でしょう。そして、探究的に生きていくことには、この学校で大切にしている「振り返り」や祈りの静けさもつながっています。探究的であることは、すぐ簡単に答えられない問いを抱えていくことです。振り返ったり、祈ったりしながら、問いを抱えていくのです。一人ひとりしっかり考える、問いを抱え続ける力をもった人になっていってください。

明日からの春休みには、今自分の中にある問いをしっかりつかみましょう。忙しさに取り紛れていると、自分の中の問いに気づけません。春休みは時間のゆとりをみつけましょう。そして、自分の中の問いを追いかけていきましょう。その問いは、きっと皆さんの直面すべき課題をより明らかにしてくれるでしょう。その課題から逃げないように。正しい知識をもつことも怠らないでください。

4月からの新学年には期待をもって、意識を新たにして、また学校にきてください。春休みの充実をお祈りしています。よい問いを持つことができますように。

今日朗読された聖書の箇所はマタイによる福音書5章の、幸せな人についてのイエスの教えでした。イエスは集まった人々に向けて、このような人は幸せな人だ、と教えますが、ここで挙げられている人々は必ずしも幸せな状況にあるとは言えません。貧しい人、悲しむ人がまず挙げられています。義に飢え乾く人、義のために迫害される人は正しいことのために戦ったり、苦しんだりしています。平和を実現する人も受け身な人ではありません。柔和で憐れみ深く、心が清くあることも生やさしいことではありません。それでも、このような人々が幸いなのは、神さまが共にいてくださるからです。苦しみのあるところを神さまは見過ごされない、それをイエスは伝えています。

皆さんが、自分の問いに誠実であって、自分の課題に直面しようとするとき、神さまは共にいてくださる、このことを心にとめて春休みに入ってください。