トップページ > Spirit of "Mikokoro" > 9月11日初等科朝礼 英語からまた日本語に訳した「源氏物語」

先週初等科朝礼で話したウクライナへの初等科からの贈り物は、学校で子どもたちに渡すことができたという知らせを受けました。写真には子どもたちの笑顔が見られ、きちんとした服装や明るい教室の様子にも安心させられます。このことは9月10日の中高等科朝礼でも話しました。

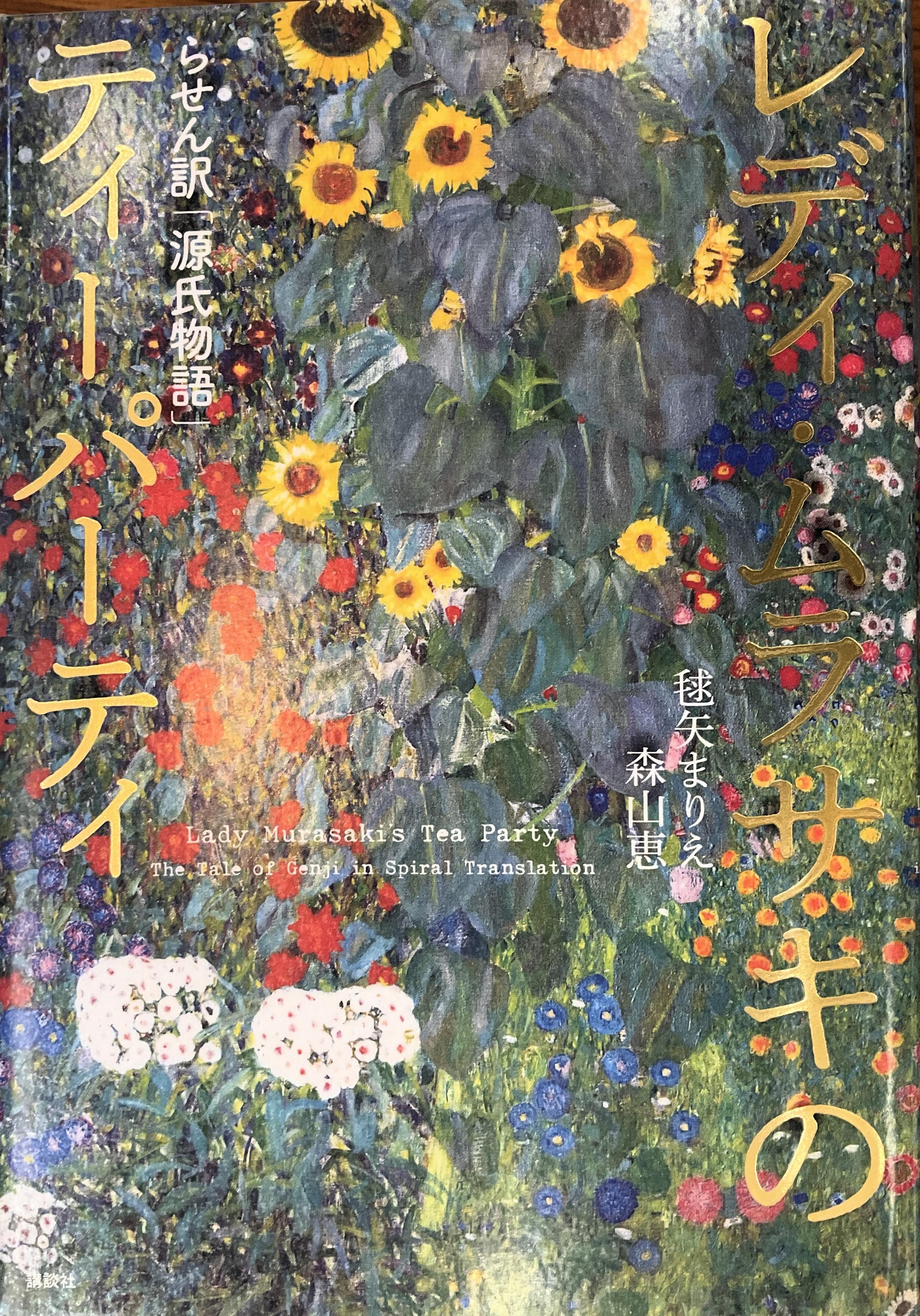

今回の初等科朝礼で取り上げているのは、毬矢まりえ、森山恵訳の「アーサー・ウェイリー版 源氏物語」(左右社2017年)で、NHKテレビのEテレの番組「100分de名著」(月曜日22時30分から)に取り上げられているものです。番組は9月2日から放映されています。森山恵さんは卒業生です。このお二人によるエッセイ「レディ・ムラサキのティーパーティ」(講談社2024年)は、訳出の過程で見いだされていく源氏物語の奥深さを伝えてくれる本です。この卒業生の仕事を通して、初等科の子どもたちにも、古典の奥深さや楽しさを大切にしてほしいと考えています。

~~***~~

今日は昔の本の話をします。皆さんは歌は好きですか?百人一首という日本の古い歌を集めたものがあります。1000年以上も前に書かれた歌も入っています。100の短い歌が集めてあります。たとえば、一つあげてみると「春過ぎて 夏来にけらし 白妙の 衣干すてふ 天の香具山」こういうものです。これは昔の歌の形です。歌と言っても、今の私たちの歌とは全く違います。

昔の本や、歌や物語の中には、時代が変わると人が読まなくなり、忘れられてしまうものもたくさんあります。でも、昔の古いものでも、古い感じがしないで、どんな時代でも変わらずにおもしろくて、繰り返し読まれるものもあります。そういうおもしろい本を「古典」と呼んでいます。先ほどの百人一首は古典の一つです。古典は昔の言葉で書かれているので読むのが大変ですが、おもしろいものですから、大切にしたいものです。上級生になると、国語の時間に古典を学びます。とはいえ、読むのが難しいので、今の言葉に書き直したり、漫画にしたり、劇やドラマにしたり、古典は色々な形で人々に親しまれています。

今は、「源氏物語」という古典が人気です。NHKの大河ドラマにもなっていて、おもしろさが再発見されています。この人気には、一人の卒業生が関わっていることがらもあります。

100年前に一人のイギリス人が源氏物語に出遭って、そのおもしろさを知りました。イギリス人なのに、日本の古典のおもしろさを感じることができたのは、すごいことです。この人は源氏物語を日本語から英語に訳すことにしました。英語に訳すことは大変なことでしたが、完成すると、色々な国の人が読んですばらしいと感じました。

一人の卒業生がこの英語に訳された源氏物語を読んでみました。そうしたら、日本語で読んでいた時にはわからなかったおもしろさがあるということに気づきました。そして、今度はこの英語の源氏物語をもう一度日本語にしてみたらどうなるかなと考えて、この卒業生はお姉さんと二人でこの英語版を日本語に訳す仕事を始めました。全部訳したら、4冊もの本になりました。すると、今度は、このもう一度日本語になった源氏物語を読んで、たくさんの人がこの物語の新しいおもしろさに気づくようになりました。それで、9月2日からNHKのEテレの「100分de名著」という番組で取り上げられて、日本語から英語、そしてまた日本語という二重の翻訳を通してわかる新しいおもしろさが紹介されています。日本語だけではわからなかったおもしろさがあるということです。

この卒業生は大きな仕事をされたと思います。この方は言葉の深さを読み解くすばらしい力を持っています。初等科生の時から少しずつ学んで、磨いていらした力なのでしょう。百人一首はカルタにもなっています。この卒業生も小学生の時に、百人一首のカルタで遊んで、古典のおもしろさを知ったのだそうです。皆さんも、たとえば、この百人一首から、古典のおもしろさをぜひ知ってください。